Hace tiempo que he estado reflexionando sobre un concepto tan complejo como el amor. Me resulta interesante abordarlo desde distintos enfoques, pues puedo distinguir que puede ser concebido como una autopercepción, una decisión, un sentimiento o un valor. La manera en que lo experimentamos depende, en gran medida, del tipo de conflicto en el que nos encontremos con otra persona. Y aquí surge mi primer cuestionamiento: ¿es el amor propio una construcción individual o social?

El amor propio solo puede desarrollarse a través del reflejo en el otro. La interacción con los demás es fundamental para construir un autoconcepto; no podemos formar nuestra imagen personal de manera aislada. ¿Has visto la serie Malcolm el de en medio? Hay un episodio en el que Lois cree que baila bien porque se percibe a sí misma desde una imagen interna, pero cuando los demás la ven, la realidad es muy distinta. Este ejemplo ilustra cómo el autoconcepto puede distorsionarse cuando no hay una retroalimentación externa, lo que refuerza la idea de que el amor propio es una construcción social.

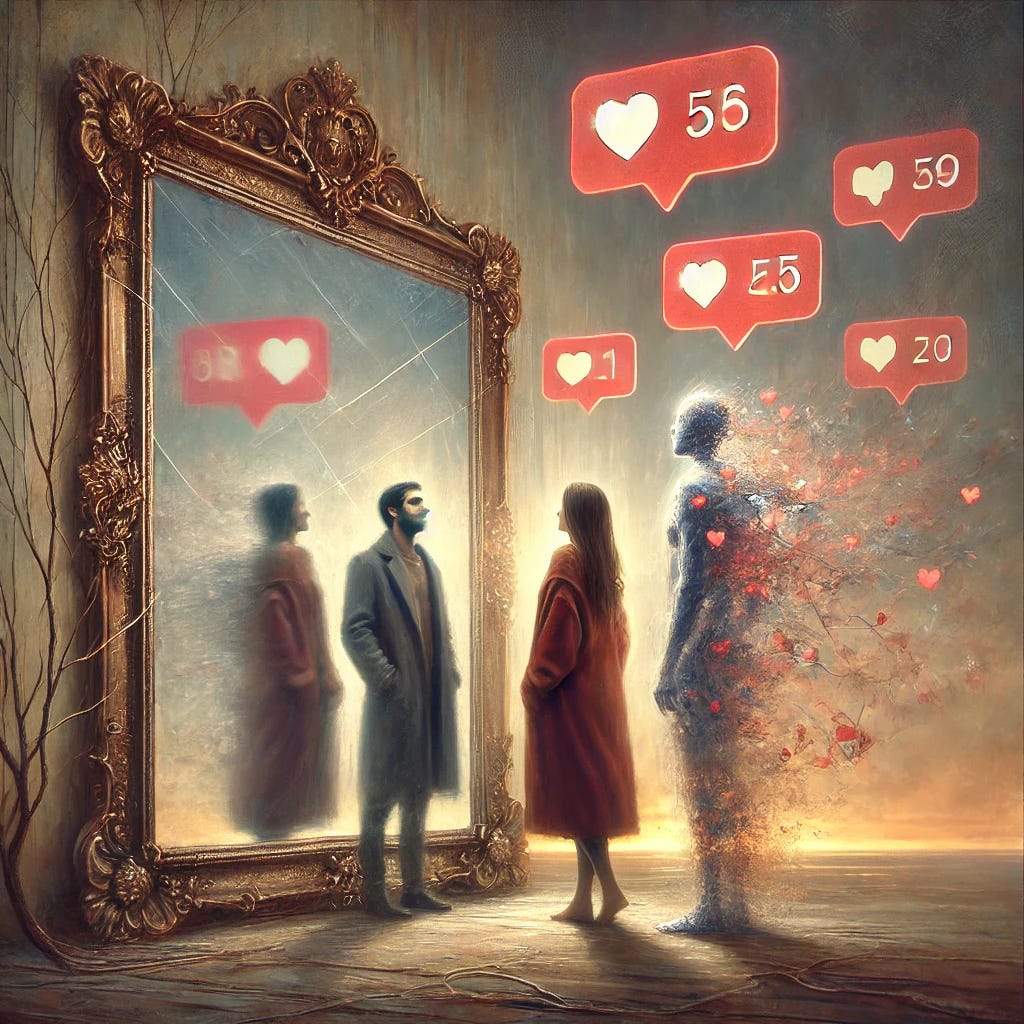

Desde la infancia, aprendemos a valorarnos a través de la validación o el rechazo de los demás. El concepto de "espejo social" de Charles Horton Cooley nos dice que nos vemos a nosotros mismos según cómo creemos que los demás nos perciben. Si nos aislamos, podemos generar una imagen errónea de nosotros mismos, como Lois creyendo que baila bien. Las redes sociales han exacerbado este fenómeno: nos mostramos de cierta manera, pero la percepción externa puede ser completamente distinta.

No podemos depender exclusivamente de la validación externa, pero tampoco podemos ignorarla por completo. Un amor propio saludable surge cuando hay un equilibrio entre lo que creemos de nosotros mismos y la imagen que el mundo nos devuelve.

El "yo espejo" de Charles Horton Cooley

Cooley (1864-1929), socólogo estadounidense, desarrolló la teoría del "yo espejo" (looking-glass self), que explica cómo nuestra identidad y autopercepción se construyen a través de la interacción social. Según esta teoría, la formación del yo ocurre en tres fases:

Imaginamos cómo nos ven los demás.

Interpretamos cómo nos juzgan. Suponemos que los demás nos evalúan de cierta manera.

Desarrollamos una respuesta emocional. Si creemos que nos ven bien, nos sentimos seguros; si creemos que nos ven mal, podemos sentirnos avergonzados o inseguros.

Este proceso es constante y moldea nuestra autoestima y amor propio. Si una persona crece en un entorno donde recibe validación y afecto, es más probable que desarrolle una autoestima sólida. En cambio, si la imagen que los demás le devuelven es negativa o distorsionada, puede construir una autoimagen dañada, incluso si esta no es real.

Si nos aislamos del juicio externo (como Lois en Malcolm), podemos generar una percepción errónea de nosotros mismos, creyendo que somos de una forma cuando, en realidad, el mundo nos percibe de otra.

La evolución histórica del amor

Se suele decir que el amor es algo unilateral: "solo en la medida en que te ames, podrás amar a otra persona". Sin embargo, el amor no es un estado acabado, sino un proceso en constante construcción que se define a través de la interacción con el otro.

A lo largo de la historia, el amor ha adquirido diversos significados:

Grecia Clásica: Platón, en El banquete, distingue entre Eros (deseo erótico), Philia (amistad) y Ágape (amor desinteresado). Aristóteles considera la amistad como la forma más elevada de amor.

Roma: Se enfatiza el amor conyugal, aunque el amor pasional se ve con recelo. Ovidio, en El arte de amar, describe el amor como un juego de estrategias.

Cultura hebrea y cristianismo primitivo: El amor se concibe como caridad (ágape), reflejado en la entrega desinteresada de Dios por la humanidad.

Edad Media: La poesía trovadoresca idealiza el amor como algo inalcanzable y, a menudo, adúltero. El matrimonio se legitima como sacramento y el amor conyugal se vincula con la virtud y una estricta moral sexual.

Renacimiento: Se revalorizan la belleza y el deseo carnal (Eros renacentista). El amor trágico se convierte en un tema recurrente en la literatura, como en Romeo y Julieta de Shakespeare.

Barroco: Se representa el amor como efímero, frágil e incluso engañoso.

Romanticismo: Se exalta el amor pasional, irracional y trágico. Surge la idea del alma gemela y la predestinación amorosa.

Revolución Industrial: El amor se vincula con la estabilidad económica en el matrimonio burgués.

Siglo XX: Freud interpreta el amor como un fenómeno impulsado por el inconsciente y el deseo, mientras que Fromm lo define como una práctica y una decisión ética.

Siglo XXI: Se desmitifica el amor romántico y emergen nuevas formas de amar, como el poliamor y las relaciones abiertas. La tecnología y las redes sociales median las relaciones amorosas.

Reflexión final

Hoy en día, el ideal del "amor para toda la vida" se cuestiona cada vez más. Se enfatiza el amor propio y la individualidad, pero, ¿hasta qué punto es viable construir una identidad sin la interacción con los demás? Tal vez el amor no es solo una elección personal, sino también una negociación constante con el mundo que nos rodea.

¿Qué opinas tú? ¿El amor es una construcción individual o social?